<撥弦楽器の基本>

マンドリンは弦をピックで弾いて音を鳴らす楽器です。もうちょっと詳しく言うと、ピックで弾いた弦が振動し、その振動が駒を介して表面板に伝わって表面板や楽器の胴体が振動して、音を増幅させて鳴らす楽器です。よって、楽器本体(主に表面板)をしっかり振動させることが重要となります。

ですが、表面板を叩くなどして振動させる訳ではなく、直接的には弦を弾くことになりますので、弦にどのような振動を与えるかが重要なポイントになってきます。では、どのように振動を弦させればいいのでしょうか?

◆弦の振動の要素

弦の振動は以下の4つの要素に分けることができます。

1.振幅

2.持続性(余韻)

3.モード(倍音成分)

4.方向

1つ目は、弦を強く弾けば大きな振幅で振動して大きな音が鳴るということで、説明するまでもないかと思います。

2つ目は、鳴らした音がすぐに減衰して消えたりせず、響きがきれいに残っているかどうかということです。弦を弾いたときに振動が乱れていては駄目ですし、左手の押さえも重要となってきます。

3つ目は、用語がちょっと難しいですが、簡単に言うと、弦を弾く位置(指板寄りとか駒寄りとか)によって音色が変わるということです。ここではあまり詳しくは説明しませんが、弦の音には鳴らしたときに耳に聞こえる音程以外に、そのオクターブ高い音、さらにオクターブ高い音、さらに・・・というような整数倍の周波数の音が含まれています。そして、それらの音がそれぞれどれぐらい含まれているかで音色に違いが生じます。

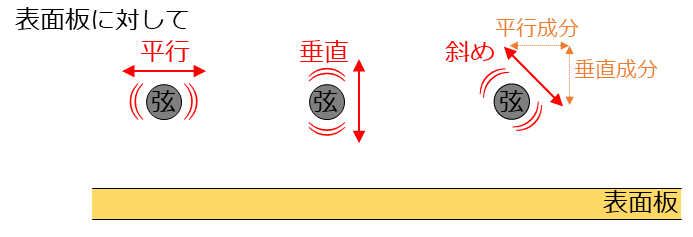

4つ目は、極端な場合を言うと、表面板に対して平行な方向に振動するか垂直な方向に振動するかということです。実際の弦の振動は、振動しながら向きを変えていきますので、ここでは弾いた直後どの方向に振動するかということを示します。普通に弾くと弦は斜めに振動するので、表面板に対して平行な成分と垂直な成分のベクトルの足し算となります。

マンドリンを始めて習得していくにつれて、1つ目の要素から順に気にしていくようになるのではないかと思いますが、4つ目については意識している人は比較的少ないのではないかと思います。ギターの場合は、アポヤンド奏法・アルアイレ奏法のような奏法の違いで振動の方向が変わり、自然と演奏の中に組み込まれているのですが、マンドリンでは無頓着になってしまっているような気がします。ですが、撥弦楽器の音が鳴る原理を考えると、この要素は非常に重要になってきます。

◆弦の振動の方向

弦の振動の方向には、表面板に対して平行な成分と垂直な成分がありますが、その違いについて見てみましょう。

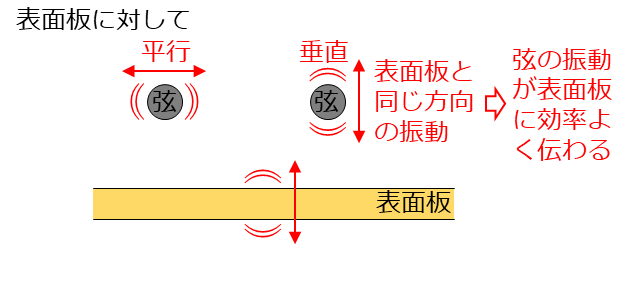

最初に、「ピックで弾いた弦が振動し、その振動が駒を介して表面板に伝わって表面板や楽器の胴体が振動して、音を増幅させて鳴らす楽器」と言いましたが、弦の振動を表面板に伝えることが重要となります。表面板の振動方向は、当然ながら面に対して垂直な方向です。よって、表面板に対して「水平な弦の振動」と「垂直な弦の振動」を比較すると、表面板の振動と同じ方向の振動となる「垂直な弦の振動」の方が、より効率良く表面板を振動させることができます。これは、マンドリンだけでなく、撥弦楽器全般に対して共通して言えることです。

マンドリンの場合は、ピックでダウンストロークとアップストロークという形で弾いていますので、表面板に対して「水平な弦の振動」はどのように弾いても発生すると考えられますが、「垂直な弦の振動」については少し意識しないと不十分になってしまう可能性がありそうです。

以上を踏まえると、f(フォルテ)やff(フォルティシモ)で大きな音を出したい場合、弦を闇雲に強く(あるいは勢いよく)弾いて、弦を大きく振幅させて音量を上げようとするのではなく、より表面板を振動させるために弦を表面板に対して垂直に振動させることが有効であるとわかります。力任せに弾いただけでは、弦が暴れるのでノイズが発生したり音の伸びがなくなったりしますし、弦だけが振動している状態ですので音が遠くまで伝わりづらくなったりします。よって、表面板に対して垂直な弦の振動がしっかりと出るように、ピックで弦を弾くようにする必要があります。

「実際に弾く時にどうすれば良いか」ということについては、また別の機会に書いてみたいと思います。

(2021/8/21)

戻る